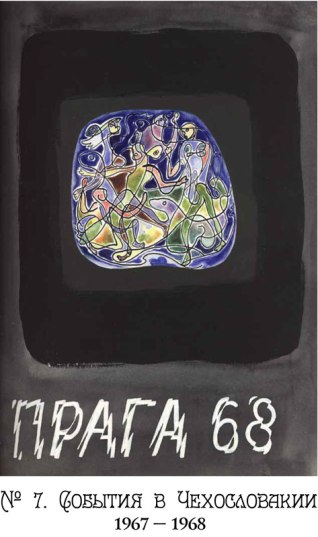

Обложка журнала «Летучая мышь».

Худ. Н.П. Ермакова. Москва. 1976

ВВОД ВОЙСК В ЧЕХОСЛОВАКИЮ. Воспоминания участников

Голосование «против». Изгнание из ВЛКСМ.

Н.М. Михайлова. ПРЕДИСЛОВИЕ

21 августа 1968 г. на митинге «трудящихся» в своем Институте я проголосовала против одобрения ввода войск в Чехословакию. Мне было тогда 28 лет.

В 1976 году, когда мне было 36 лет и я по-прежнему жила в Советском Союзе, я написала воспоминания о том, как это случилось и какие имело последствия.

В 2008 году, то есть в 68 лет и через 20 лет после уничтожения СССР, желая поместить в своем «Летописце» эти воспоминания, я обратилась в Интернет за справками.

А сейчас на дворе стоит осень 2013 г. и скоро мне исполнится 73 г.

Публикуя свой очерк «Голосование», я ничего в нем не меняю, считая его документом той эпохи, когда он был написан, и тех настроений, которые были у меня и других людей в те годы. Но учитывая, что мои настроения и взгляды за пол века радикально изменились, хочу сделать несколько предварительных замечаний личного характера.

Сначала хочу сказать о том, что я вовсе не хотела ни за что «голосовать», ни «за», ни «против», потому что любое голосование считаю (и всегда считала) глупостью, будь то кидание черепков в афинском ареопаге или кидание бумажек в урны по всему миру. Мое голосование произошло случайно и только потому, что руку поднял мой сокурсник Женя, а я не хотела оставить его без поддержки, хорошо понимая, к каким последствиям подобная демонстрация может привести в нашем государстве. Как потом выяснилось, Женя, наоборот, сознательно пошел на этот шаг, чтобы открыто заявить, что он «против всего», против системы, но затем успел придумать благовидный мотив. И тогда, и сейчас я считаю свой поступок глупостью, но при этом, могу признаться, что вся эта эпопея доставляла мне своеобразное удовольствие. Возможно, потому что мы с Женей легко отделались – нас не арестовали и не посадили.

Второе замечание имеет более общий характер. Дело в том, что к стыду своему, я только через 40 лет впервые удосужилась узнать, что же произошло на самом деле в этой Чехословакии, которой мы все сочувствовали. Оказалось, что в 1968 г. по странам Зап. Европы и в США прокатилась целая волна молодежных бунтов, которые привели к смене режимов (во Франции, например, был вынужден уйти де Голль). Современные публицисты говорят даже о некой молодежной Революции. Но мы на эти события внимания не обращали и думали только про «пражскую весну».

События в Чехословакии на фоне тех событий меркнут, выглядят как провинциальный эпизод. Особенно интересно мне было узнать, что векторы молодежных протестов на Западе и на Востоке (в Праге), имели прямо противоположные направления. На Западе взбунтовались «низы» против «элиты» («дети против отцов»), и выступали они против буржуазного уклада жизни. А в странах социалистического лагеря, наоборот, движение против СССР возглавила сама правящая элита при поддержке «творческой интеллигенции». Никакого бунта молодежи в Чехословакии не было, а только детский восторг от получения буржуазных ценностей — «свободы слова, печати и передвижения через границы».

После ознакомления с работами на эту тему и с учетом того, чему мы все были очевидцами после «перестройки», я невольно стала сравнивать события в Чехословакии в 1968 году и события в СССР в 1988 году. И пришла к выводу, что эти события связаны между собой. Первые явились очередной репетицией постановки, а вторые – премьерой той же самой пьесы, с другими актерами и декорациями, но, в основном, по тому же сценарию.

Однако конец спектакля в двух его версиях оказался разным. В первый раз, в Чехословакии, «процесс пошел», но был прерван «старшим братом» путем военного вмешательства. А во второй раз, в СССР, «процесс» удалось довести до конца, так как «старшего брата» уже не было. И здесь тоже, как в России в Феврале 1917 г. и в Чехии 1968 г., революцию начали не «низы», не трудящиеся массы, а правящая элита, академики и «творческая интеллигенция».

Никто не подумал о том, что за эти удовольствия придется дорого заплатить – потерять суверенитет, территории и тот уклад жизни, при котором прожили три поколения наших предков.

Заодно с СССР исчезли и наши псевдосоюзники из Варшавского блока. Для них никакой катастрофы в случившемся не было. Наоборот, получив «независимость», они всем скопом сразу стали проситься в другой союз, на этот раз в Евросоюз, и опять превратились в буферную зону между НАТО и остатками СССР в виде РФ. Что же касается Чехословакии (из-за которой у меня случились в 1968 г. неприятности), то эта страна вскоре вовсе исчезла с географических карт, разделившись на Чехию и Словакию, и живет теперь в теплых объятиях Евросоюза, с ужасом вспоминая события полувековой давности за кружкой пива.

ГОЛОСОВАНИЕ

ПРОТИВ ВВОДА ВОЙСК

В ЧЕХОСЛОВАКИЮ в 1968 г.

В то лето я работала младшим научным сотрудником в Гос. Океанографическом Институте (ГОИН) и готовилась выехать в экспедицию на Азовское море, чтобы изучать там морские течения. Весь год все мы с напряжением следили по сообщениям в газетах и по «голосам» из-за «бугра». Так мы называли радиостанции «Голос Америки», «Би би си», «Немецкую волну» и «Свободу», которые в СССР слушать не позволяли и «глушили», отчего приходилось их слушать с трудом сквозь помехи.

В этом институте работали мои друзья по учебе в Университете. Учились мы в период хрущевской «Оттепели» и с тех пор придерживались одних политических взглядов – были противниками режима в СССР и восхищались демократическими свободами в Западной Европе и США. К любым проявлениям протеста в буферных странах «народной демократии» (Венгрии, Польши и Чехословакии) мы относились с большим сочувствием, как к «борьбе за свободу». При этом ни у кого из нас не было мечты о восстановлении капитализма в СССР и других соц. странах. Хотелось видеть весь мир, читать любые книги, не бояться попасть в лапы КГБ за чтение «самиздата» и за «антисоветские разговоры». И хотя никто из нас не входил ни в какие организации «диссидентов», но «самиздат» попадал к нам исправно, и разговоры в своей компании мы вели весьма откровенно.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 21 АВГУСТА

21 августа 1968 года перед обедом всех сотрудников нашего Института собрали в актовом зале. Начальник канцелярии Зайченко, полковник в отставке, обходил этажи и запирал пустые комнаты. Никому не было известно, зачем нас собирают. Кто-то сказал, что будет политинформация. Мне очень не хотелось идти выслушивать обычную тягомотину. Но уже несколько раз заглядывал к нам в комнату мой начальник Гоптарёв и звал в актовый зал. Величественный Львов уже давно ушёл, а мы трое – Зоя, Таня и я – всё ещё сидели за столами и надеялись, что как-нибудь пронесёт. Но вот и к нам зашёл полковник Зайченко, и после его грубого оклика: «Вас что, не касается?», мы гуськом поплелись в зал.

Пришли мы почти последние, и нам пришлось сесть в первом ряду, так как все места были заняты. Через минуту рядом со мной уселся Зайченко – видно, уже всех согнал. Перед сценой стоял парторг института А.А. Рыбников. Он ждал тишины.

Наконец, он начал. Рыбников сообщил, что вернулся из райкома партии, где парторгов учреждений и предприятий информировали о вводе союзных войск в Чехословакию. Решение о вводе войск, сказал он, было принято после того, как группа членов чехословацкого ЦК обратилась с просьбой об этом к советским руководителям. Войска пяти стран заняли Чехословакию в ночь с 20 на 21 августа. Парторг закончил предложением выступить. Выступили три или четыре человека из партбюро. Один из них – из «народа», из хозяйственников. Видимо, с утра их подготовили – они говорили чётко и заученно.

Я не очень их слушала, потому что была потрясена сообщением. Помню, как дыхание перехватило, и краска бросилась в лицо. Татьяна держала меня за руку и шептала на ухо: «Наталья, ты только не делай глупости». Мы не могли друг с другом говорить, потому что боялись Зайченко. Наконец, я немного опомнилась и прислушалась. Выступавшие заканчивали свои стандартные выступления словами: «Я предлагаю одобрить и поддержать решение нашего правительства…».

Тогда я сообразила, что это – митинг, какие часто бывают на предприятиях, например, по поводу войны во Вьетнаме или за свободу Манолиса Глезоса. На таких митингах одобрения (или неодобрения) я никогда не бывала, не пришлось, но в газетах и киножурналах видела лес поднятых рук. И догадалась, что будет голосование.

Действительно, после выступлений «с места», Рыбников стал читать отпечатанный на машинке текст резолюции митинга. После заверения в том, что мы будем работать ещё лучше, шли слова: «Коллектив института единодушно одобряет решительные действия Советского правительства…»

Что делать? Голосовать за такую резолюцию было просто невыносимо. При одной мысли об этом я физически ощутила стыд и унижение. Голосовать против или воздержаться было бы безумием. Я решила просто не поднимать руки ни за, ни против. Рыбников обратился к залу:

— Кто за эту резолюцию? Прошу поднять руки.

Я оглянулась и увидела лес рук – знакомая с детства картина. Думаю, заметит ли чекист Зайченко, что я руки не подняла? Далее Рыбников автоматически спросил:

— Кто против?

Тут уж я не оглядывалась, потому что никого «против» не могло быть «по определению». Но он вдруг довольно спокойно произнёс:

— Один — против.

Я обернулась и увидела, что руку поднял мой друг по Университету, Женя Ч.. Тотчас подняв свою, я сказала Рыбникову (он стоял прямо передо мной и не заметил моего движения):

— Нет, два против.

— Вы тоже против? – спросил он и автоматически произнес: – Кто воздерживается?

Никто не воздержался. Тогда Рыбников спросил Женю:

— Может быть, вы объясните, почему «против»?

Женя встал и сказал, что против потому, что войска введены без согласия конституционных органов Чехословакии, чем нарушен ее суверенитет.

— Так, ясно, – проговорил Рыбников и обратился ко мне. — А вы почему против?

— А я не хочу отвечать, – ответила я.

— Ну что ж, ваше право, – сказал Рыбников. – Итак, резолюция об одобрении ввода войск принята единогласно и двое «против». [Именно так! Я не вру. — НМ]

На этом митинг окончился. Все стали расходиться. Среди толкотни в дверях к Жене подошел наш приятель близорукий нумизмат Сережа С., хлопнул по спине и сказал что-то вроде: «Ну, ты даешь!» или «Ну, ты молодец!» Это заметили, и потом ему припомнили.

Женя, судя по его ответам на мои вопросы, зачем он поднял руку, ни о каких карах не думал и вообще не придавал особого значения этой акции. Возможно, сказались годы юности, которые прошли во времена «оттепели». Но я понимала, что нам грозят неприятности.

К сожалению, в этот день я не успела купить газету и поэтому до сообщения Рыбникова ничего о вводе войск не слышала. Конечно, на этот счет уже были разговоры, вот, мол, введут наши танки, но после встречи в Черне — над Тиссой, и совещания в Братиславе, всем казалось, что всё образуется.

Из публикаций даже в наших газетах было ясно, что в Чехословакии творится что-то невообразимое – люди говорят и пишут, что думают. За неделю до 21 августа я встречала на Киевском вокзале молоденькую чешку Веру. Она приехала в СССР на месяц. Уехала в Ереван к знакомым, а потом хотела пожить в Москве. Должна была остановиться у меня, и разрешение от ОВИРа уже было. Я расспрашивала её о том, что и как у них в Чехословакии; она плохо знала русский язык, только радостно повторяла: «Теперь всё, всё можно говорить!» И первое, что я представила на митинге, думая о голосовании, как же я буду смотреть ей в глаза.

Когда Женя поднял руку и я вслед за ним, тут же за секунду воображение подсказало картину возможных кар за такое деяние: обыск? Арест? Лишение работы? Я твердо знала, что у нас такие вещи делать нельзя.

Следующая мысль была о том, что у меня в доме находился «Раковый корпус» [роман А. Солженицына]. Мне дали его читать на короткое время, а я дала читать по частям ещё двум своим знакомым. И теперь мне надо было забрать у них папки, чтобы срочно избавиться от «самиздата» на случай обыска у нас дома. С одной частью романа проблем почти не было, если не считать того, что она лежала в ящике рабочего стола у моей подруги Тани Р. И как раз перед злосчастным митингом она его читала, таясь от сидевшего за её спиной Львова. Вернувшись в комнату, я тут же позвонила той знакомой, у которой была вторая часть. Мы договорились встретиться в переулке после работы. Таким образом, к вечеру я успела собрать весь текст в одну папку и через два дня с облегчением смогла отдать опасный роман владельцу.

Итак, мы (Таня, Зоя и я) вернулись в комнату и стали оживленно обсуждать события. Достали газету и прочли Заявление ТАСС. Львов молчал, молчал и вдруг медленно пробасил: «Ну, и Наталья Михайловна». Я отпросилась у начальника отдела Симонова на завтрашний день, чтобы встречать чешскую девушку Веру – её самолёт прилетал из Еревана утром.

В то время мы жили в коммунальной квартире с 5-ю соседями, в одной комнате втроём – мама, бабушка и я. Мама была в отпуске и со своей подругой поехала на неделю в Ферапонтов монастырь, чтобы увидеть фрески Дионисия. У бабушки был гипертонический криз, и я боялась её взволновать. Но, конечно, не выдержала и рассказала.

Бабушка моя, вот молодец! С юности она сохранила непримиримость к фальши и лжи, стойкую принципиальность в вопросах совести и какую-то народовольческую жажду справедливости и свободы. Как пережили люди её поколения все эти десятилетия? Слово Революция для них оправдывало многое, многое было неизвестно и обо многом старались не думать. Честно работать для народа! – так было в юности, и до смерти. Бабушка одобрила мой поступок и не волновалась за последствия. Она считала, что это было моё право, и никто не смеет приставать ко мне с вопросами. В те годы она уже плохо видела и утомлялась от чтения. Вечерами я читала ей вслух главы из романа «Раковый корпус», так как она не могла читать 4-ю машинописную копию.

22 августа 1968

С утра я поехала встречать чешскую девушку Веру. Она вышла из самолёта весёлая и оживлённая. По дороге в такси я спросила её, знает ли она что-нибудь о вчерашних событиях в Праге. Нет, она ничего не знала. Я рассказала ей вкратце. Видимо, ереванские знакомые решили оставить её в неведении, а советских газет она не читала. Нашим соседям я решила не говорить, что Вера – чешка, сказала, что она – болгарка, благо все знали, что год назад я ездила в Болгарию. Отношение к чехам после ввода войск сразу ухудшилось – я судила по разговорам в транспорте и на улицах («Мы их кормим, кормим, а они к фашистам захотели»). В тот момент принимать у себя чешку было само по себе не благовидно.

Дома Вера окончательно всё поняла и расплакалась. Я уговорила её ехать в посольство ЧСР и там узнать, когда и как ей можно будет выбраться отсюда. Она, конечно, рвалась домой, потому что представляла волнение родителей. Она съездила в посольство и вернулась вечером. Рассказывала, что в посольстве полно людей, женщин с детьми, многие плачут. Работники посольства ничего не знают, потому что связи с Прагой нет. Что в посольстве слушают чешское радио, и оно передало, что Дубчек, Смрковский и Черник схвачены советскими войсками и вывезены из страны. Что с утра 21 августа Президент Свобода сказал речь по радио. Работники посольства эту речь записали, напечатали на машинке и раздавали копии в посольстве. Вера привезла один экземпляр и пыталась мне переводить.

В тот момент мне только не хватало речи Свободы, отпечатанной на машинке! Я всё ждала, что грянут с обыском – а тут у меня и живая чешка, и чешская прокламация, и «Раковый корпус». Вечером мы пытались поймать западные радиостанции и сквозь глушение уловили, что Дубчека увезли в наручниках. Поймали какую-то чешскую радиостанцию, и Вера напряжённо слушала. К утру у неё началась крапивница, она покрылась красными пятнами и часто плакала. Как ей уезжать, было неясно – самолёты пассажирские на Прагу не летали, а поезд от 21 августа вернулся от границы назад.

С большим трудом ей удалось достать билет чуть ли не на первый самолёт, летевший в Прагу, и утром 25 августа Вера улетела. Я всё пыталась ей объяснить, что не все в России думают, как написано в газетах, чтобы она сказала об этом там, в Чехии.

23 августа. ПАРТКОМ

На следующий день я пошла на работу и узнала, что компания против нас началась. Приезжал инструктор из райкома ВЛКСМ и ругал комсомольское бюро за слабую идеологическую работу. Он велел членам бюро собраться, вызвать нас и принять соответствующее решение.

Я представляла всякие «ужасы», а всё оказалось очень просто – и я, и Женя всё ещё были комсомольцами, и основная травля пошла по линии ВЛКСМ. Правда, до приезда инструктора, никто из комсомольцев нам своё негодование не высказывал, но теперь началось. Для начала нас вызвали в партком. Идти было, конечно неприятно, но ничего не поделаешь. Я пытался выяснить, стоит ли нам, беспартийным, идти на партком, признавая тем самым его власть над собою. Но кто у нас знает законы? Все советчики сводили к одному: «Как же не пойти? Хуже будет».

Партком собрался в светлой комнате – просторной приёмной директора института. Их было человек 12. Мы с Женей сидели у окна на стульях и от остальных присутствующих были отделены широкой красной дорожкой и массивным столом. Начали с того, что потребовали от нас объяснений. Женя повторил то же самое, что сказал на собрании. Я повторила то, что сказал он, и от себя добавила, что эта акция повредит нашему авторитету в глазах коммунистических партий Запада.

Стали выступать члены парткома. Они так смешно пыжились, чтобы выдавить из себя «искреннее негодование», что напряжение, с которым я шла сюда, прошло, и я уже за всем следила с интересом. Теперь уж многое забылось. Помнится, что один сказал, что «не пошёл бы с нами в разведку», а другой – что мы «ткнули им в спину тухлый огурец». Это был Победоносцев – толстый, с блестящей лысиной. Он ещё накануне донёс в партком на одного человека, который сказал: «Если бы я был в зале, я бы сделал так же, как Ж.Ч.» Этот человек был накануне защиты кандидатской диссертации, но ему после этого не дали характеристику, и он защитился только через четыре года.

Нужно сказать, что атмосфера недоверия, слежки и доносов охватила институт сразу же после митинга и не прекращалась целый месяц. Всех сотрудников из моей комнаты и из лаборатории Жени вызывали по отдельности к заместителю директора Муромцеву. Их спрашивали, чем мы занимаемся, о чём говорим, не говорили ли раньше «чего-нибудь такого».

Зато не очень-то нами любимый за свою строгость и занудливость старик Львов с достоинством отказался отвечать на такие вопросы и сказал, что «ничего, кроме хорошего, он про Наталью Михайловну сказать не может». Встал и удалился.

Мне вообще повезло: никто обо мне ничего не сказал, да особенно и не могли сказать – я работала недавно в институте и меня мало знали. Другое дело Женя. Единственный его сотрудник по комнате добрейший Василич, человек простой, но член партии, под нажимом бюро отдела сказал, что Ж.Ч. «ещё в 1967 году защищал Израиль».

[Имеется в виду знаменитая Шестидневная война Израиля против арабов.- Н.М.]

В газетах писали, что в Чехословакии найдены подпольные склады с оружием. Что генерал Свобода сам послал телеграмму в Москву, умоляя срочно сбросить десант на Прагу, чтобы охранять его Президентский дворец, так как узнал о заговоре Дубчека и его соумышленников. Будто бы они уже договорились с ФРГ и были готовы впустить «фашистские» войска в Чехословакию. В эти первые дни в Москву прилетел Свобода и ещё несколько чехов, а о Дубчеке по-прежнему ничего не было известно. Говорили, что Свобода не соглашается начинать переговоры без Дубчека, Смрковского, Черника. Но так как по плану Дубчек и его сподвижники должны были быть сброшены, пропаганда чернила их, как могла.

ВОСКРЕСЕНИЕ, 25 августа.

В этот день я с утра проводила Веру на Шереметьевском аэродроме. А днём встретила беспечную, довольную поездкой маму. Пришлось мне её сразу огорошить. Она слышала о вводе войск, но не придавала этому никакого значения. На семейное совещание был вызван мой дед, Юрий Александрович. И мама, и дед настаивали на том, чтобы я покаялась, одна бабушка, строго поджав губы, защищала мои позиции, и мы с ней победили. Дед говорил: «Ты не знаешь, на что идёшь. Эта машина сомнёт тебя и не заметит». Но и он, в конце концов, признал, что я имею право поступать, как считаю нужным.

К этому времени из слухов стало известно, что и в других учреждениях Москвы люди проголосовали против ввода войск: в институте Неорганической химии у Несмеянова (4 человека), в Институте русского языка (один), в Вычислительном центре МГУ (восемь), в Институте физики Земли (один). Возможно, были и другие, но мы знали только об этих.

Утром 25 августа на Красной площади около Лобного места были арестованы при попытке демонстрировать свою солидарность с Чехословакией семь профессиональных диссидентов- правозащтников: П. Литвинов, Л. Богораз (жена Даниеля, 2-й муж Марченко), В. Буковский (его потом обменяли на коммуниста Карволана из Чили), И. Горбаневская, В. Дремлюга и В. Делоне. Они приурочили свою демонстрацию к выезду машин с правительственной делегацией Чехословакии. Не успели они развернуть свои лозунги, написанные на чешском языке (говорили, что И. Горбаневская провезла лозунги в детской коляске под младенцем), как их схватили. Потом судили за хулиганство и отправили на разные сроки в лагеря и ссылки.

[Об этой демонстрации см.. примечание Н.М. в конце]

26 августа. КОМСОМОЛЬСКОЕ БЮРО (1- й раз)

В понедельник 26 августа нас с Женей вызвали на комсомольское бюро. В нём было 5 человек: секретарь Володя Камчатов, наш соученик по Университету, три девушки, а кто пятый, не помню. Представителя от райкома или от парткома не было. Члены бюро не очень знали, как с нами разговаривать – они были моложе нас, да к тому же они все хорошо знали Женю.

Нас опять спрашивали про мотивы голосования и верим ли мы в сообщения газет об открытых в Чехословакии складах оружия. Но мы стояли на своём, и бюро единогласно вынесло решение: «Предложить общему собранию комсомольской организации института исключить Н.М. и Е.Ч. из комсомола».

С этого дня началась интенсивная подготовка к комсомольскому собранию. Райком комсомола сменил бывшего инструктора, при котором произошло ЧП, и назначил нового. Новый инструктор стал проводить индивидуальные беседы с каждым комсомольцем. Такие же индивидуальные беседы проводились и начальниками отделов по административной линии.

С 29 – 30 августа все комсомольцы института были направлены на работу во Владыкинскую овощную базу. Мне пришлось работать как раз с девочками из бюро, и я с ними ближе познакомился. На второй день мы разгружали арбузы, и я от возбуждения работала очень азартно, чем вызвала похвалу одной работницы с базы. Девчонки попросили бригадиршу написать мне благодарность – думали, лучше сделать, но вышло опять плохо. В получении этой благодарности увидели хитрость и ловкость. Но на доске повесили большой плакат. На нём было написано, что база благодарит всех комсомольцев института.

В эти же дни Женя получил повестку из военкомата – его призывали на военную службу. Тогда многим пришли повестки. Военкомату требовалась характеристика с места работы, и администрация Института тут же составили крайне отрицательную характеристику, но ему на руки её не дали, а отправили с нарочным.

После этой истории он решил сходить в райком комсомола, но меня об этом не предупредил. Там с ним провели беседу, намекали на возможные неприятности. В конце концов, в начале сентября он подал заявление в бюро ВЛКСМ. В нем он написал, что сожалеет о невольном нарушении Устава ВЛКСМ, и о том, что его поступок был воспринят как антипатриотический. Просил не исключать его из комсомола.

Мало того, даже через много лет на мои вопросы, зачем он ходил в Райком, он отвечал невнятно: «Не вполне помню, зачем, вроде как на разведку настроения. Кажется, кто-то советовал это сделать, но не ручаюсь, – мне много чего советовали тогда. Во всяком случае, я появился в райкоме неожиданно даже для себя». Таким образом, он он исхитрился не сказать мне, что же там происходило и чем дело кончилось. Так что я и до сих пор не знаю, что же это было. Одно ясно, что с тех пор мы уже не были в одной упряжке.

Бюро очень обрадовалось и собралось второй раз. Вероятно, они надеялись и меня склонить к какому-нибудь заявлению, но я бы на это не пошла просто из упрямства. На этот раз бюро вынесло два решения: 1) «предложить Е.Ч. строгий выговор или изгнание из ВЛКСМ» и 2) «предложить изгнать из ВЛКСМ Н.М.». Трое воздержались при голосовании за второе предложении, а двое были «за».

Это было 2 или 3 сентября. В эти же дни прошло партийное собрание института. Нас туда не вызвали. На собрании был представитель от райкома КПСС. Начальник канцелярии Зайченко говорил о том, что в институте – сионистская организация и приводил доводы, мол, «у Е.Ч. жена – еврейка, а Н.М. – картавит, кроме того, у них все друзья евреи». Я читала протокол собственными глазами и очень жалею, что не скопировала этот замечательный документ. Но версию с сионистской организацией отвергли – и так хватало неприятностей. Обсуждался вопрос: давать ли характеристику в аспирантуру жене Е.Ч.? Раздались голоса: «Не давать!» Но тут представитель райкома вступился: «Нам не нужно делать из них политических мучеников». Партийное собрание единодушно нас осудило. А в это время шла подготовка к профсоюзному собранию отдела.

6 сентября 1968. ПРОФСОБРАНИЕ.

В этот день нас вызвали на профсоюзное собрание отдела. Начальник отдела, товарищ Симонов, сказал речь, смысл которой сводился к следующему:

1. Они получили от советской власти образование.

2. Они получают высокую зарплату (Е.Ч. – 105 руб., а Н.М. – аж 120!).

3. Они, наверное, собираются в аспирантуру – вон, Н.М. уже сдала экзамены кандидатского минимума.

4. Всё у них есть – чего им надо?

5. Мы не желаем работать с такими людьми.

Резолюция собрания была заранее отпечатана – «Мы не желаем работать с такими людьми и обещаем ещё лучше трудиться». По поводу моего отъезда в экспедицию на Азовское море начальником отряда на профсобрании было объявлено, что в экспедицию я не поеду, так как «могу разложить личный состав флота».

Предвидя административные меры (то есть увольнение «по статье»), я начала изучать Трудовой Кодекс. В отделе кадров начальница сначала отказалась мне его дать, и только после моих решительных настояний я его получила. В Трудовом Кодексе я не нашла ни одной стати, под которую можно было бы подвести наше поведение. Недоверие к сотруднику и нежелание с ним работать может быть причиной увольнения только для лиц, занимающих или высокие должности (не ниже главного инженера) или связанных с материальной ответственностью.

Поэтому резолюция профсобрания была фикцией и никакого юридического значения не имела. Но разве тут до юрисдикции! Я была твёрдо убеждена, что на Трудовой Кодекс никто и не посмотрит, если придёт указание. К тому же готовилось ещё и общее институтское профсоюзное собрание – ещё одна экзекуция для десятков людей, в душах которых всё это время шла мучительная борьба между страхом и порядочностью. У меня уже было отвращение к этим сборищам, где унижались и подличали знакомые люди. Я решила и себя, и их избавить от такого развлечения.

На следующий же день я подала два заявления: 1) об уходе по собственному желанию и 2) об отпуске на 2 недели. Таким образом, я проработала не больше часа в этом институте.

26 сентября. КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.

Общее комсомольское собрание института было назначено на 26 сентября. По Уставу ВЛКСМ изгнать члена ВЛКСМ из организации может только первичная комсомольская организация при условии, что за изгнание подано 2/3 голосов (голосование открытое). Почти месяц понадобился для того, чтобы подготовить это собрание – нужно было «беседовать» с каждым комсомольцем индивидуально. Беседовать со мной не удавалось, потому что после увольнения я сразу уехала из Москвы в поход на байдарке и в ГОИНе больше не появлялась.

Но 26 числа я пришла и подверглась обработке. Секретарь бюро Володя Камчатов долго убеждал меня, что я могу не раскаиваться, но просто должна признать, что нарушила Устав ВЛКСМ. Если я это признаю, то и мне можно будет предложить тоже строгий выговор, как и Жене.

Тогда я впервые внимательно прочитала Устав ВЛКСМ. Действительно, первый параграф устава гласил: «Комсомолец обязан поддерживать любое решение коммунистической партии». Вот, вступаем, а устав читаем плохо.

ЛЮБОЕ – сказано ясно, а я не поддержала. Но всё же я нашла там удобный для себя пункт: «комсомолец должен быть честным». И на этом встала. Нет, я не нарушила Устава, просто поступила честно – партия меня спросила, как я отношусь к вводу войск, а я честно ответила. Не спрашивали бы, – не отвечала. И так мы с ним проговорили до самого начала собрания. Я понимала, что им нужно любой ценой выжать из нас если не раскаяние, не отказ, то хотя бы любое объяснение, зацепку, чтобы иметь повод сказать, что мы изменили свои взгляды. Хотя Женино заявление не говорило об изменении его взглядов, но дало повод сказать, что он раскаивается, признаёт себя виновным.

Зал был полон. Явка комсомольцев была строжайше обязательна. Жена Жени взяла бюллетень по уходу за ребёнком, чтобы избежать голосования за изгнание своего мужа из комсомола. Кроме 45 комсомольцев, на собрании присутствовали несколько членов парткома, инструктор райкома ВЛКСМ, старая большевичка, потерявшая зрение во время 10-летней отсидки в сталинских лагерях, и начальница кадров.

Со стороны «обвиняемых» пришли два моих друга. Они через ведущего спросили у собрания, можно ли им присутствовать. Собрание проголосовало «за», и они устроились на заднем ряду. Начальница отдела кадров выкрикнула: «Пусть скажут, где работают, и фамилии». Ведущий, Е. Маркевич, сказал, что после собрания они об этом скажут, а сейчас начнём.

Как всегда, началось с того, что мы с Женей должны были вновь рассказать, почему мы проголосовали против ввода войск. Сначала шло дело Жени. Маркевич умело преподнёс Женино заявление как смягчающее обстоятельство и объявил два предложения бюро: 1) объявить Е.Ч. строгий выговор или 2) изгнать его из комсомола. Начали голосовать. Все единогласно проголосовали за первое предложение, и потому второе не ставилось на голосование. Таким образом, с Женей дело решилось быстро.

Тогда принялись за меня. Я подтвердила, что и сейчас, спустя месяц, считаю ввод войск ошибочным действием. Трудность моего положения усугублялась тем, что к концу сентября наша пропаганда нарисовала устрашающую картину контрреволюционного заговора в Чехословакии и уверила население в неизбежности западногерманской интервенции. Ввод войск преподносился как мудрая гуманная и сверхдальновидная мера, которая спасла Чехословакию от гражданской войны, а Европу — от Мировой войны. Подпольные радиостанции, склады с оружием, военные учения войск НАТО у границ ЧССР – всё это были доводы, в которые я не верила, но и не могла опровергать. Приходилось тупо повторять: «Конституционные органы Чехословакии не призывали войска, значит, они были уверены, что справятся с опасностью сами».

Старая большевичка призывала: «Этих антисоветчиков нужно посадить на скамью подсудимых».

Наконец, стали голосовать. Подсчёт поднятых рук проходил в гробовом молчании, и результаты несколько раз проверялись. Ведущий собрание писал цифры на доске мелом. И вот, что получилось: За изгнание – 26 голосов, воздержались – 16, против изгнания – 3 голоса. Итого: 45.

Таким образом, необходимых для изгнания двух третей (30 голосов) не набралось. Маркевич спокойно объявил: «По решению общего комсомольского собрания Н.М. из комсомола не исключается, а так как другого предложения не было, то вопрос исчерпан».

Что тут поднялось! Инструктор из ВЛКСМ Карасёв с пеной (в буквальном смысле слова) у рта выступил с громовой речью. Он клеймил позором всю комсомольскую организацию за безыдейность и бесхребетность; утверждал, что в таком вопросе не должно быть воздержавшихся; требовал, чтобы воздержавшиеся и те, кто голосовал против, объяснили своё поведение, и кончил тем, что потребовал вторичного голосования. Иначе, сказал он, вопрос об изгнании Н.М. будет перенесён в райком.

Понятно, что все его требования явно противоречили Уставу. Но что было делать?

Маркевич поставил на голосование вопрос: голосовать ли второй раз?

Против голосовали: Женя Ч., сам Маркевич и какая-то незнакомая мне девушка. Выступили Женя и Маркевич, который объяснил, что он считает, что таких людей исключать из комсомола нельзя. Конечно, она виновата, её надо наказать, но не исключать. Если бы было, что-нибудь строже строгого выговора, но не изгнание, то он бы голосовал за это. Девочки из бюро, воздержавшиеся, выступили одна за другой и объяснили, что они воздержались, но при вторичном голосовании будут голосовать против изгнания.

Мои друзья, пришедшие на это собрание, Леня П. и Валя Ф., всё собрание сдерживали друг друга, чтобы не дать выскочить, но Лёня всё-таки прорвался и вышел к сцене. Он сказал, что знает нас десять лет, что мы прекрасные люди и что комсомол много потеряет, если мы покинем его ряды.

Наконец, после двух часов обсуждений, приступили к голосованию. Опять ведущий писал на доске цифры. И вот, что вышло: За изгнание – 28. Воздержались – 1. Против – 16. Итого: 45. Ведущий развёл руками и подытожил: «Решением общего комсомольского собрания Е.Ч. выносится строгий выговор, а Н.М. не изгоняется из ВЛКСМ. Собрание закончено».

В этой истории с голосованием было два оттенка:

1) с одной стороны – вопрос совести для каждого молодого человека стоит острее, чем для более зрелых людей. А на собрании были совсем ещё молодые люди. В своих оправдательных речах мы более всего подчёркивали нравственный аспект проблемы: «честно – нечестно». И видимо, это влияло на их мнения.

2) с другой стороны – была просто жалость к товарищам, у которых будет испорчена анкета, а все знают, как важна чистая анкета.

Во всяком случае, несмотря на месячную обработку голосующих, у начальства ничего не вышло, и я не была «наказана». В результате «раскаявшийся» Женя получил строгий выговор, а я даже выговора не получила. Смешно получилось. Меня потом пытались вызвать в Райком ВЛКСМ, но тщетно – я устроилась на работу в ИФЗ и уехала из Москвы на сейсмостанцию в Протвино, а через три месяца мне исполнилось 28 лет, и я автоматически перестала быть членом ВЛКСМ.

На этом история с голосованием, можно сказать, кончилась. Женя остался работать в ГОИНе, и его больше не трогали. Его жена благополучно поступила в аспирантуру. Интересно, что кафедра, которую мы кончали в университете, заочно осудила нас, своих питомцев. Парторг Косарев держал обвинительную речь, и все отмежевались.

Отзвук этой истории через три года всё-таки был. В 1971 году, работая в ИФЗ, я оформлялась в научный рейс в Северную Атлантику. Все шло своим ходом, как вдруг без каких-либо объяснений мне было отказано в визе. Окольными путями мне удалось узнать, что кто-то из моих сотрудников написал в Райком донос, в котором сообщил, что в 1968 году она, мол, голосовала против ввода войск. В Райкоме партии запросили Органы, и факт подтвердился. Тогда стали выяснять, почему я оказалась в ИФЗ, несмотря на запрет принимать на работу тех, кто голосовал против. А получилось это потому, что я раньше работала в ИФЗ, и Отдел кадров не догадался проверить. Тем дело и кончилось.

Август 1976 года. Опубликовано в Журнале «Летучая мышь».

ПРИМЕЧАНИЯ Н.М. 2008 г.

- По поводу демонстрации 25 авг. 1968 г. см. в Википедии:

Демонстрация была сидячей и происходила у Лобного места. Восемь демонстрантов — Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Ровно в 12 часов дня они развернули плакаты с лозунгами: «Мы теряем лучших друзей», — «At’ žije svobodné a nezávislé Československo!» (Ать жийэ свободнэ а нэзавислэ Ческословенско! — «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!»), — «Позор оккупантам!», — «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!» — «Свободу Дубчеку!»

- О судьбе того самого В. Камчатова, который в 1968 г. был комсоргом в ГОИНе и читал нам нотации, в Сети нашла такие сведения:.

Информационный сайт Пресненского района.

– http://napresne-3.hosting.parking.ru/default.aspx?menu=10&in…

Газета «На Пресне». №6 от 4 декабря 1993 г.

Наши кандидаты. 12 декабря пресненцам предстоит сделать свой выбор

Окружная избирательная комиссия № 202/77 кандидатами в депутаты Совета Федерации зарегистрировала по Московскому городскому избирательному округу № 77: <…>? Камчатова Владимира Федоровича, образование высшее, океанолог, представитель Президента Российской Федерации Б. Ельцина по Москве;

ТЕЛЕГРАФ. 1.07.2000 в 14:23. ГОТОВИТСЯ СЪЕЗД «МЕДВЕДЯ».

В Москве предположительно 3 октября с.г. состоится съезд межрегионального движения «Единство» («Медведь»). А накануне, в субботу, пройдет съезд Российского объединения избирателей (лидер – В.Ф. Камчатов) – одного из инициаторов съезда «Медведя». Вчера на заседании оргкомитета нового движения его председателем избран С.К. Шойгу.

Дата индексирования: 10.11.2009.

http://moljane.narod.ru/Journal/02_45_mol/02_45_congress.htm…

25 сентября на Б. Черкасском пер. прошел очередной 5-й Съезд Союза литераторов России. Делегатов приветствовал Владимир Федорович Камчатов, Председатель комиссии по работе с общественностью и населением в ЦФО, на территории которого собрались присутствующие, а мы, в свою очередь, поблагодарили его за все хорошее, что было между нами, начиная с трудного лета 1996 года.