Февраль – июль 1905

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА НИНЫ

ОБСТАНОВКА В ДОМЕ

1 февраля 1905. Сколько могла бы я написать за это время и не бралась потому, что была не в настроении это делать. А теперь нет того, чем я была полна ещё недели две тому назад. Куда-то далеко, далеко ушла моя чудная поездка в Москву, а на обратном пути в Харьков, [где жили Кулжинские, семья тётки по линии отца]. Как встретили меня Кулжинские! Я действительно чувствовала себя у родных. Лина в этот раз была более откровенная и потому простая, и мы с ней сошлись. А мальчики, Серёжа и Коля, просто прелесть. Они просили, и я послала всем братьям мою карточку с надписью на обороте. Мне страшно приятно теперь думать о них всех.

…Уехав из Кишинёва, я как будто сбросила и оставила всё докучное, гадкое, досадное и вернулась такая новая, бодрая. Сколько я встретила в дороге новых и интересных людей, узнала о жизни других. Всё нравилось мне в дороге: даже холод, огромные меховые шубы, в которых вваливались в вагон какие-нибудь помещики и вообще деревенские жители, внося с собой свежесть морозного воздуха. Нравились даже бессонные ночи из-за массы пассажиров. Сколько лиц, выражений, типов, и у каждого своя жизнь, своё горе, своя радость. Я пишу, и передо мной вереницей проходят все эти люди, так случайно встретившиеся, рассказавшие свою жизнь и исчезнувшие в этой жизни, такие же незаметные, как и тысячи других. А между тем, каждого из них было интересно послушать.

И вот снова я дома. Я принялась бодро и весело за всё. Но надолго ли хватило? У нас какая-то особенная атмосфера. Всё точно насыщено взрывчатым веществом, и каждую минуту происходят взрывы маленькие, но действующие на нервы. Все, ― начиная мамой и кончая Люсей, ― раздражены. С папой нельзя говорить. Боже мой, Боже мой, ведь я чувствую, что между мной и им стена, пропасть, которая не исчезает, а будет всё увеличиваться. Ведь мы теперь на ножах.

Примечание Н.М. Ср. Роман Лескова «НА НОЖАХ» о нигилистах и драме «отцов и детей».

О некоторых предметах вовсе не поднимаем разговора, а потому больше молчим. Я чувствую, что папа начинает меня ненавидеть, и у меня к нему неприятное чувство. Чем всё это кончится? Я не могу молчать. Папа всё-таки должен помнить, что я уж не маленькая, и с моими мнениями нельзя обращаться, как с глупыми словами девчонки. Мне 20 лет. Через год я буду совершеннолетняя. Разве думала я когда-нибудь, что между мной и папой создадутся такие ужасные, напряжённые отношения?

Но я не могу позволить оскорблять моих друзей и хороших знакомых. А эта история с Жоржем? Папа отказал ему от дома за его высказывания. Кажется, никогда этого не забуду. Мне надоели объяснения, упрёки, руготня всех, у кого другое мнение. Как тяжело. Как хочется ни от кого и ни от чего не зависеть. Папа так подчеркивает всё это время, что в ЕГО доме он не позволит бывать подобным людям и прочее. Да, это так, это не наш общий, не мой дом. Это дом отца, и я не смею, не имею права ничего затевать в нём и принимать, кого хочу. Я чувствую, что мне надо уехать, я слишком уже живу своей жизнью, чтобы подчиняться всем требованиям папы. … Боже мой, я чувствую, что я теряю дом, но это, верно, должно так быть и, быть может, это тем лучше. Кася ещё служит примиряющим началом, но я не могу, я с трудом прощаю и озлобляюсь всё больше. Иногда мне ужасно жаль папу, но чаще растёт неприязненное чувство. Вот в чем, в конце концов, я призналась. Что же мне делать? Кася уехала. На этой неделе должна получить от неё телеграмму, нужно ли сдавать экзамены для поступления на Медицинские курсы.

――――――

Как всё личное заменяет общественное. Но, впрочем, это только здесь. На самом деле всё-таки живёшь больше всего событиями последнего времени. Мы переживаем время, про которое наши потомки будут с интересом читать и узнавать все подробности. А мы и в ус не дуем. Можно было бы составить целые воспоминания. Но нет…

13 февраля 1905. Каждый раз, как я вижу и чувствую проявления симпатии и любви ко мне со стороны моих учениц, я задаю себе вопрос: за что они любят меня? Что я им даю, собственно говоря? Думаю, что они любят меня за мою молодость, за то, что я обращаюсь с ними по-товарищески. Но и только. Я с грустью думаю о том, что их внутренняя жизнь всё-таки для меня недоступна.… В сущности, я хотела бы, чтоб они приходили ко мне, советовались бы о книгах и тому подобное. Хотя, конечно, они со мною более откровенны, чем с кем бы то ни было из учительниц. И вот поэтому-то мне и хотелось бы им дать много-много, чтобы потом, в жизни, они вспоминали бы: «Об этом нам говорила Нина Евгеньевна».

Все университеты, высшие учебные заведения ― и мужские, и женские ― закрыты, говорят, до сентября. Я понимаю невозможность заниматься в такое время: слишком все лихорадочно живут, вечно в ожидании чего-то, но я с ужасом думаю о том, что ведь это застой. …У нас ведь и так последнее время так мало выходило знающих людей, и, если учебные заведения закроют до сентября, то приёма, очевидно, не будет. …Значит, масса молодежи останется за флагом. И среди них я тоже. …Ведь и на медицинские курсы тоже не будет приёма.

Но, дудки. Не стану я пропускать ещё год, терять его. Боже мой, жизнь проходит, а я ещё ничего не сделала и не начинала того, что ведёт к моей цели ― заветной, но как трудно достижимой. Нет, нет, не попаду в Петербург, поеду за границу, в Лозанну. Французский язык я более или менее знаю, и, быть может, мне не будет так трудно. Ещё год? Нет. Думать об этом страшно, и я не могу больше. Мне нужно уехать. Учиться за границей ― это самое последнее, на что я решусь. Я так хотела учиться в России, но, видно, не судьба. Что ж делать…

26 февраля 1905. Нет мне покою, нет и нет. Я сделалась до такой степени нервной (или просто распустила себя), что каждую минуту могу заплакать. Меня угнетает полная неизвестность. Сиди и жди у моря погоды. Отвратительное состояние…

Жизнь ― это калейдоскоп. Сначала смотришь с интересом на постоянно меняющиеся рисунки, потом устаёшь от них, но смотришь, так как хочется досмотреться до чего-нибудь особенно красивого. Наконец, эта постоянная, неуловимая смена рисунка, одних и тех же красок, надоедает; хочешь отбросить в сторону, но всё смотришь, пока не заберут у вас этой игрушки. Испокон веку одно и то же, и испокон веку неуловимое разнообразие, смена красок и рисунка. Я всегда пишу, что люблю жизнь и принимаю её, как она есть. Зачем же я жалуюсь? Нет, не жалуюсь, тут нужно другое слово. Дайте же мне жизни, настоящей жизни, а ведь я сплю и просплю её, желанную, ожидаемую. А она уходит, уходит, манит к себе, издали дразнит меня.

ВЕСЕННЯЯ ПРОГУЛКА 23 апреля 1905

23 апреля 1905 года. Конец апреля. Пасха. Чудесные светлые дни и весеннее настроение. Эта неделя проходит безалаберно. То гости, то вечер, то, наконец, наша вчерашняя весёлая молодая прогулка. Отправились по железной дороге в Страшены, оттуда шесть вёрст пешком до имения Сырб. Компания чудесная. Были: мы с Касей и Лизой Булановой, Катя и Лена Сергеевы, наши певицы. Затем студенты. Технолог Куцкий ― умный, лицо очень интересное, выразительные глаза, которыми он кокетничает, страшно хитрый. Его товарищ, естественник Шимановский, ― чудесный человек с открытой простой душой, любит природу, лицо тоже интересное, вид артиста. Римский студент Коханский, и вид у него итальянца ― очень симпатичный, умный, сдержанный и грустный. Сентиментальный немец Кениг ― беспокойный, несносный, действует на нервы своим дёрганым голосом, ахами и охами, слово «роскошно» не сходит с губ. В общем, он хорош тем, что неутомимо принимается за устраивание прогулок и всяких увеселений. Осталось сказать ещё о двух студентах-товарищах: Викол Сырб ― сын арендатора того имения, куда мы ехали, и Лозинский. Оба медики. Лозинский страшно мне понравился. Он напоминает мне Колю Кулжинского [двоюродный брат]. В сущности, это ещё мальчик: гимназию окончил в прошлом году и поступил на медицинский факультет. Необыкновенно спокойное лицо, ясный взгляд, очень искренний, и всё выходит у него просто.

Едет братом милосердия на Восток. Здесь он слушал лекции и практиковал в больнице.

Примечание Н.М. Это первое и единственное упоминание о войне с Японией!

Вот и вся компания. Все отнеслись друг к другу так доверчиво, просто и молодо, что, несмотря на то, что, в общем, были мало знакомы, никакой натянутости, неловкости не было. Гуляли много, до опьянения воздухом и природой. Пообедали в роще на вольном воздухе. В шелесте каждого листа чувствовалось дыхание весны, где-то залилась трель соловья, и мы замерли, прислушиваясь.

Назад до станции решили ехать на волах. Запрягли огромную каруцу [повозка у молдаван], доверху наполненную соломой, впрягли четырёх волов цугом по два и, усевшись с хохотом и криками, ― тронулись. Как хорошо и легко говорилось. Шимановский нарвал мне огромный букет весенних цветов. Над нами уже загорались звёзды, и казалось, они с симпатией мигают нам оттуда, с небесной высоты.

Был тихий вечер. Стали петь, и свежие, молодые голоса зазвучали над уснувшей степью. Одна песня сменяла другую. «Эх, эх, доля моя, где ж ты водою заплыла?» ― грустно неслось куда-то вдаль. Но не успевали кончить, как звучали другие слова, весёлые, бодрые, полные веры в молодость и свои силы. Дружно неслась песня борьбы за всё хорошее: за наш народ, за святой девиз «вперёд». Подхватывали все, и казалось, были соединены в эту минуту одним общим хорошим чувством.

Примечание Н.М. Вероятнее всего, они пели тогда «Варшавянку», потому что именн в ней есть все «ключевые слова», перечисленные в дневнике: песня борьбы, за наш народ, за святой девиз «вперёд». К тому именно эта песня могла быть особенно близка студентам-полякам: Коханскому, Шимановскому и Лозинскому.

СПРАВКА. Стихи сочинил польский революционер Вацлав Свенцицкий в 1883 году. Для поляков она стала Польской патриотической песней, поэтому такие слова, как «вихри враждебные», «тёмные силы» и, главное, «враги», обозначали Российскую Империю и русских. Но случилось так, что другой поляк и на этот раз «русский» революционер, Г.М. Кржижановский (1872-1959; позднее создатель плана ГОЭЛРО, академик) в 1896 году отбывал срок в Бутырской тюрьме. Там от группы польских революционеров он получил оригинал песни и сделал вольный перевод «Варшавянки» на русский язык. Очень скоро она стала одной из любимых революционных песен российской молодёжи.

ВАРШАВЯНКА

Вихри враждебные веют над нами,

Тёмные силы нас злобно гнетут,

В бой роковой мы вступили с врагами,

Нас ещё судьбы безвестные ждут.

Но мы подымем гордо и смело

Знамя борьбы за рабочее дело,

Знамя великой борьбы всех народов

За лучший мир, за святую свободу.

На бой кровавый,

Святой и правый,

Марш, марш, вперёд,

Рабочий народ. (два раза).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нам ненавистны тиранов короны,

Цепи народа-страдальца мы чтим,

Кровью народной залитые троны

Кровью мы наших врагов обагрим.

Месть беспощадная всем супостатам,

Всем паразитам трудящихся масс,

Мщенье и смерть всем царям-плутократам,

Близок победы торжественный час.

На бой кровавый,

Святой и правый,

Марш, марш, вперёд,

Рабочий народ. (два раза).

Продолжение записи в Дневнике Нины Белявской за 23 апреля 1905 года

Мы и забыли о том, что нам нужно поспеть к поезду, что уже поздно, что мы едем на волах, которых работник Сергей, заслушавшись наших песен, забыл подгонять. Вдруг Шимановский крикнул: «Господа, поезд идёт!». И действительно, вдали мы увидели три огромных сверкающих глаза чудовища. Боже, что тут произошло! Все схватились за вещи, чтобы быть наготове, Сергей принялся погонять волов. А станция ещё далеко. Проскочили шлагбаум. Наконец, решили, что добежим мы быстрее. Все соскочили с воза и летим в темноте, натыкаясь на кочки, попадая в ямы. …Лена кричит: «Спасите, помогите! Больше не могу», пока её не подхватил кто-то. Слышу голос Каси: «Остановите поезд!» У меня ноги подкашиваются. Хорошо, Викол подхватил меня под-руку, и мы летим стремглав, я уже чуть ли не с закрытыми глазами от страха опоздать. Говорю, наконец: «Всё равно не добегу». Хотела остановиться, но добродетельный медик таки дотащил меня до станции. И мы не опоздали: поезд, на наше счастье, ждал встречного, и мы успели взять билеты и даже ещё ждали на вокзале.

Мы прибежали такие возбуждённые, с таким криком и хохотом, что собрали кучу любопытных, но всем было весело смотреть на молодые, разгорячённые лица. В вагоне все присмирели. Рядом на лавке лежал больной солдат, видно, в последних градусах чахотки. Пахло эфиром. Грустно сидел рядом с ним его товарищ. Какие контрасты создаёт жизнь. Молодость, здоровье, веселье, и рядом ― смерть со всем ужасом для каждого живого ― как предостережение, напоминание о мгновенности и непрочности так называемого человеческого счастья. Мы сидели тихо, стараясь не шуметь, но эгоизм молодости временами брал своё: то один, то другой вспоминал картину нашего бегства. Лица оживлялись, глаза блестели, и стоило труда удержаться от смеха.

Как хорошо было! И прошло, прошло мигом и невозвратно! Хотя нет… ведь «лишь утраченным владеем вечно». …И всегда, всегда эта прогулка при воспоминании будет вызывать улыбку, блеск глаз и радость при мысли, что были в жизни хорошие минуты. Встретимся ли мы со всеми этими людьми? Конечно, да, нужно встретиться, а если и не встретимся, то образы их, подёрнутые дымкой прошлого, будут казаться лучше, чем, может быть, они есть на самом деле. И это тоже хорошо…

ВПЕРВЫЕ НА МИТИНГЕ. Партия БУНД

Между 25-29 апреля 1905. Всего несколько дней прошло, и совсем другие впечатления, всё другое. Итак, я впервые видела демонстрацию. Я всё время анализировала себя и ни на одно мгновение не почувствовала себя увлечённой, или с удовольствием смотрящей и слушающей. Мне было смешно, досадно, в конце концов, грустно. Глупая, лживая комедия. Свистели, кричали, требовали, провозгласили «Долой самодержавие!» и ― о позор! ― пустились в бегство. Сделали всё, что полагается в этих случаях. Я следила за всем, как будто уже десять раз присутствовала при подобном, но всё-таки я не ожидала бегства. Федя Пожога, который так стоит за всё это, даже и тот сказал, что вышло гадко, что это устраивала партия бундистов и что они вечно не удержатся и устроят скандал. Тем не менее, Федя сиял, при взглядах на нас, и я там же верно поняла, что он доволен тем, что мы присутствовали на демонстрации и видели, как это бывает.

Примечание Н.М. «Бундисты» ― члены Еврейской партии БУНД. Первая социал-демократическая партия в России. Была основана в Вильне в 1897 году (Кремер, Цедеобаум-Мартов и др.). На I съезде РСДРП в Минске из 10 депутатов 9 были членами БУНДа. Десятым был Радченко. Ленин был в ссылке.

Интересно было наблюдать всех, бывших там. Кёниг (для чего-то в студенческом сюртуке) перебегал взглядом с одного на другого, крепко сжав губы и раздувая ноздри (его всегдашняя привычка). Мне кажется, он трусил и, в общем, не знал, куда приткнуться. Куцкий был в штатском (это мы все отметили) и ходил от одной группы к другой очень серьёзный и взволнованный. Шимановский спокойно, в позе Мефистофеля, сидел на подоконнике и оглядывал всех. Лозинский появился на минуту, поздоровался с равнодушным видом и ушёл.

Маленький Викол Сырб, растрёпанный и озабоченный, бегал между студентами и уговаривал не расходиться, так как будут читать резолюцию Пироговского съезда. Федя Пожога успокаивал нас, возмущавшихся несдержанностью бундистов. Довольно далеко от нас сидел в кресле Шура Шмидт со своими сияющими глазами, сидел всё время, несмотря на шумящую вокруг толпу, и чуть-чуть улыбался, не то презрительно, не то насмешливо. Вот с кем бы мне хотелось поговорить обо всём происшедшем, но я увидела его в самом конце, когда все расходились.

Наша компания ― Катя Сергеева, Таля Цыганко, Лиля Суховых и мы с Касей ― сначала держались вместе, но потом как-то разошлись. Катя громко и как всегда с апломбом высказывала своё негодование. Таля чувствовала себя, как рыба в воде, везде поспевала, подмечала комичные сцены и в карикатурном виде передавала нам. Лиля Суховых трусила и хотела идти домой, но было не с кем. Моя Касенька чуть не плакала, говоря, что ей противно, мерзко, что нужно уходить домой. Я же, повторяю, стояла почти равнодушно, удивляясь самой себе. Мне даже не было интересно, чем кончится, настолько всё показалось детской игрушкой, и только ложный стыд удерживал меня в зале, как и многих других, я думаю, чтобы не подумали, будто мы трусим.

А там требовали смены председателя, предлагали своих кандидатов, Харика и Квятковскую, на место их. Раздавались отдельные голоса: «Мы требуем прочесть резолюцию!», при этом голос женский, визгливый, противный. А между тем, к чему это? Резолюцию съезда Пироговского общества все читали, и эта просьба была только для скандала. В конце концов, врачи присоединились к резолюции в частном совещании, и публика ничего не услышала, кроме решения совещания. Некоторые врачи ушли раньше, сказав, что они считают нечестным подписываться под резолюцией, состоя на казённой службе и не имея возможности отказаться от неё. Я нахожу это правильным.

Примечание Н.М. Хирургическое Общество имени Н.И. Пирогова было основано в конце XIX века, как общество научное, но со временем оно, как и многие другие общества, было политизировано и использовалось как легальный орган пропаганды революционных идей. Одним из каналов такой пропаганды, могли быть и санитарно-продовольственные отряды, выезжавшие в губернии, охваченные голодом, для устройства столовых. С такими отрядами от Пироговского общества Нина Белявская впоследствии дважды, в 1906 и 1907 годах, выезжала в Казанскую губернию, о чем см. ниже. Именно там она близко познакомилась с эсерами и эсдеками.

О судьбе Пироговского общества при Советской власти см. Москва 20-х, Дело врачей в 1922. Летописец т.2.

Мы, наконец, оделись и сошли вниз. К нам подошли Федя Пожога, Кёниг, Басалов и предложили проводить. Мы, конечно, согласились и вдруг видим, что они о чём-то советуются и стоят в нерешительности перед выходом так же, как и многие другие. Мы не понимаем, в чём дело, и ещё более удивляемся, когда Федя говорит, что с ними нам идти будет опаснее и что они боятся за нас. Мы, ещё плохо соображая, убеждаем их идти, смеясь над их трусостью. В это время брат Тали Цыганко отворяет дверь на улицу и отшатывается назад: оттуда слышится возглас: «Не бойсь, не бойсь, проходи». Кто-то говорит, что это «чёрная сотня», и тут только мы догадываемся, кого боятся студенты и почему.

Тем не менее, выходить надо. Мы выходим и видим целую толпу тёмных личностей, вооружённых палками, прохаживающихся по панели с вызывающим видом. Слышен угрожающий голос: «Только крикни, кто! Что ж не начинаешь, Васька?» Васька хрипло отвечает: «Дай сигнал ― начну». И мы чувствуем, как что-то жуткое, беспомощное закрадывается в душу, хочется ускорить шаги, оглянуться. А у меня, как всегда в опасности, является совершенное равнодушие и спокойствие. Я ещё не знаю, что придумаю, но знаю, что со мной ничего не будет. Странно, что со мной всегда так. Наконец, мы достигаем извозчика, садимся и едем домой. Проезжаем мимо Швейцарской гостиницы; на веранде мирно ужинают два каких-то толстых господина. И опять, какой контраст, какое несоответствие! Они и не помышляют, что сейчас пережили многие из живущих с ними в одном городе и на той же улице.

Вот мы и дома. Кругом тишина полная, только где-то в соседнем саду заливается соловей. Только что прошёл дождь, весенний, тёплый, и ещё пахнет землёй и распускающимися тополями……..

КАК ВОЗНИКАЛИ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КРУЖКИ

30 апреля 1905. Я ещё не писала о нашем новом кружке. Как-то странно скоро это вышло. Курсистка Кругловская предложила Сергеевым собрать знакомых девушек, желающих заняться своим политическим образованием. Она же взялась выработать программу. Мы с Касей и Лизой Булановой с удовольствием согласились, и вот в прошлый четверг мы собрались, чтобы обсудить наши чтения. Оказалось, что нас человек 12. Пришли все. Кругловская сказала маленькую вступительную речь, причем придала нашим собраниям, по-моему, более широкое значение, чем оно есть на самом деле. А именно, это вышло нечто вроде СОЮЗА РАВНОПРАВНЫХ ЖЕНЩИН, то есть, собственно, подготовке к этому. Я же думаю, что это будет иметь только общеобразовательное значение. Наша компания мне понравилась не вся и даже больше того, мало, кто понравился. Кругловская, видимо, симпатичная. Года два тому назад мы с ней ехали в одном вагоне, и теперь мы узнали друг друга. Симпатична очень жена одного учителя и курсистка Воскресенская. Остальные мне мало понравились. Начнём с Михайловского. К следующему четвергу нужно прочесть две статьи и, так сказать, проконспектировать их. Программа составлена умело и интересно.

ПРОЩАНИЕ С УЧЕНИЦАМИ

1 мая 1905. Девочки мои меня осыпали цветами. Я выхожу из класса с руками, полными сирени, ландышей, нарциссов, тюльпанов. Мне неловко перед другими учительницами, которым почти ничего не достаётся, а, в то же время, я счастлива, что дети меня любят, мало того, говорят мне всё, не стесняясь, обходятся со мной, как с другом. Какое сокровище эти детские души, такие чистые, справедливые. Я также довольна тем, что с некоторыми старшими я сошлась. Когда Оля Герман, Оля Кржижановская и Вера Гутор приходили ко мне на Пасху, я много с ними беседовала, и это сблизило меня с ними. Они спешат сообщить мне все новости дня, и теперь уже мы договариваемся с ними переписываться. На переменах я не могу выйти, мне не дают проходу, просят играть с ними, и я бегаю, как девчонка. И, ей Богу, если б не мысль, что неловко перед учительницами, я бы отдавалась даже всей душой этой беготне, а то бегаю солидно. И мне жаль думать, что меня с ними не будет, и другая учительница будет вместо меня. Они как дети, конечно, скоро забудут, и всё-таки, я думаю, хоть что-нибудь останется в душе обо мне.

20 мая 1905. Вот и конец. Последние слова батюшки в его прощальной речи, прерывающийся голос, все эти грустно напряжённые личики и, в конце концов, всеобщие слёзы. Я сегодня много времени провела с этими дорогими мне девочками. Я прощалась с ними подолгу, быть может, навсегда. Что из них выйдет? Будут ли помнить они мои заветы, будут ли помнить Анну Евгеньевну, с которой два года жили душа в душу, которая сроднилась с ними, хочет им столько добра и счастья. Они ещё всё-таки дети, ещё впереди столько впечатлений, столько людей, которых они будут любить. Но я уже счастлива тем, что у меня на всю жизнь останутся светлые воспоминания о детях, которые меня любили, которые мне верили…

Прощайте мои милые русые и тёмные головки, прощайте милые, лукавые, серьёзные и вдумчивые глазки! Будьте счастливы все! Идите всегда прямой дорогой, а когда-нибудь мы встретимся и расскажем друг другу о том, что дала нам жизнь. А теперь ― в дорогу, в дорогу! Прочь, набежавший на чело сумрак! Разом и вдруг окунёмся в жизнь со всей её беззвучной трескотнёй и бубенчиками!

Вот теперь мне кажется, что я уже иду в жизнь, я на пути, я уже не вернусь. Как будто что-то старое порвалось для того, чтобы началось новое, быть может, тревожное, но хорошее.

Примечание Н.М. 23 апреля 1905 г. в дневнике есть фраза о том, что один из студентов «едет братом милосердия на Восток». И я отмечаю, что это первое и единственное упоминание о войне с Японией! Цусимское сражение, в котором погибла эскадра адмирала Рожественского, произошло 14–15 мая. Но ни 20 мая, ни позже о войне вообще и о Цусиме в Дневнике Нины нет ни одного упоминания – будто её и не было. Так и получилось, что в первом томе Летописца эта война никак не была отражена. И вот теперь на сайте эту лакуну я могу заполнить. Дело в том, что при составлении третьего тома выяснилось, что участниками этой войны были два человека, судьбы которых меня очень интересовали. Оказалось, что в 1904 году они оба были участниками Русско-Японской войны, оба служили во флоте мичманами, потом оба стали капитанами и затем всю жизнь были тесно связаны с морем, льдами и Освоением Арктики – темой, для меня очень близкой.

См. Детектив: «Судьбы двух капитанов – Е.С. Гернета и Н.Н. Зубова».

ПОДРУГИ

Сёстры Сергеевы, Лена и Катя, и сестры Белявские, Кася и Нина (2-я и 4-я слева).

Кишинев. Фото 1905, май.

Надпись Нины Белявчкой на обороте фотографии:

«Юность …Время благородных увлечений, самопожертвований, платонизма, пламенной любви к человечеству, беспредельной дружбы. … блестящий пролог, за которым часто, часто следует пошлая, мещанская драма». ― Нина.

ЛЕТО В ГАВРИЛКОВЕ

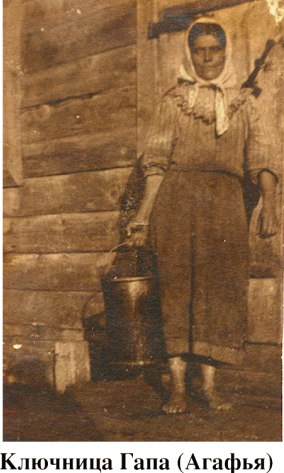

Лето 1905 года семья Белявских провела в Орловской губернии, в сельце Гаврилкове, в имении помещиков БИРКИНЫХ, Владимира Сергеевича и его жены Агриппины Платоновны. Сельцо Гаврилково и его обитатели постоянно фигурирует в письмах и дневниках Белявских. Последний раз Нина Евгеньевна была там уже с маленькой Таней летом 1915 года, после того, как полгода провела на передовой в Галиции. А летом 1905 года именно отсюда, не заезжая в Кишинёв, она решительно отправилась в Петербург, чтобы начать новую, самостоятельную жизнь.

Записи Нины о пребывании в Гаврилкове и поездке с сестрой в Орел

— см. Летописец том 1. часть 2 стр. 110-115

Перед отъездом 25 июля 1905 г. Нина Евгеньевна написала:

Думы о Кишинёве, об осени. Боже, Боже, куда занесёт меня судьба в этот год? Что со мной будет? Я рада одному своему решению: ни в коем случае не оставаться в Кишинёве. Вон, вон, и подальше. Только вдали от него мне и хорошо! Хочется работать этот год, и работать, наконец, для моей цели. Придётся, кажется, согласиться на [отъезд] за границу.

Уже цветут астры ― преддверие осени. Утра и вечера становятся холодными, но тихими и необыкновенно красивыми. Скоро, скоро пожелтеют листья, поблекнут берёзы и пойдут

Опять дожди, опять туманы // и листопад, и голый лес,

и потемневшие поляны, // и низкий, серый свод небес.

И тогда ― довольно развлечений, летнего отдыха и ничегонеделания, нужно приниматься за работу. Как я люблю эти слова! Они меня бодрят. Ещё впереди много, много.

ХРОНИКА СЕМЕЙНЫХ СОБЫТИЙ

В начале августа 1905 года, прямо из деревни, не заезжая в Кишинёв, Нина уехала в Петербург и поступила в Женский Медицинский Институт. Первое время она жила у своей бабушки, Людмилы Ивановны Ховен.

В Петербурге обстановка накаляется. В учебных заведениях занятия отменены. Курсистка Нина Белявская вместе с подругами во всём принимает самое горячее участие. Она посещает лекции либерально настроенных профессоров (М. Ковалевского, Тарле и Кареева), участвует в студенческих сходках, присутствует на похоронах князя С.Трубецкого и переживает разгон демонстрации казаками и драгунами. Так же, как и другие курсистки, Нина Белявская записывается в санитарный отряд.

Отец семейства, Евгений Андреевич Белявский, получил назначение по службе, и его перевели в Москву. В связи с этим он снял квартиру на Большой Пресненской улице. Свой дом в Кишиневе на Ренисской улице они сдали в аренду, часть мебели и вещей распродали, а часть отправили в Москву малой скоростью. Борис остался, чтобы закончить гимназию. Ксения и Люся вместе с родителями готовится к переезду в Москву. Они с грустью покидали Кишинёва, где прожили 10 лет, и, конечно не могли представить себе, что им вскоре придется пережить на Пресне..

18 августа 1905 года в журнале «Социал-демократ», издаваемом в Женеве, было напечатано стихотворение неизвестного автора под названием «Последний царь». Оно было перепечатано в сборнике «Революционная поэзия (1890-1917)», вышедшем в 1959 году в серии «Библиотека поэта». Приведу из него только последнюю строфу, которая звучит пророчески.

ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ

Залита кровью Русь святая. // Теперь уж никакая сила

Не заглушит народный глас! // «Долой царя!» − подобно грому

Грозой несется по Руси… // «Долой царя!» И вот в волненьи

Народ взялся за топоры. // И по Руси, вопя о мщеньи,

Взвились огромные костры!

И близок час! Тиран державный, // Собьют с главы твоей венец!

В дыму борьбы Руси бесправной // Уж грозно виден твой конец!

Не укротить тебе размаха // Народной воли торжества!

И скоро скатится на плаху // В крови* венчанная глава.

* «В крови» то есть на Ходынке.

Примечание Н.М. Люди, убитые, замученные и запоротые за 300 лет правления династии Романовых, вряд ли бы одобрили тех, кто канонизировал ненавистного царя и кто ныне мечтает о реставрации монархии. Мне думается, что стихи того времени и дневник Нины Белявской дают ответ на вопрос: почему тогдашняя молодежь «шла в революцию»?. Как тогда люди могли относиться к царю, при котором произошли Ходынка, Цусима и Кровавое воскресение? А в 1912 г. ещё и Ленский расстрел