НАЧАЛО ВТОРОЙ ТЕТРАДИ ДНЕВНИКА НИНЫ БЕЛЯВСКОЙ

ВОССТАНИЕ В МОСКВЕ в 1905 г.

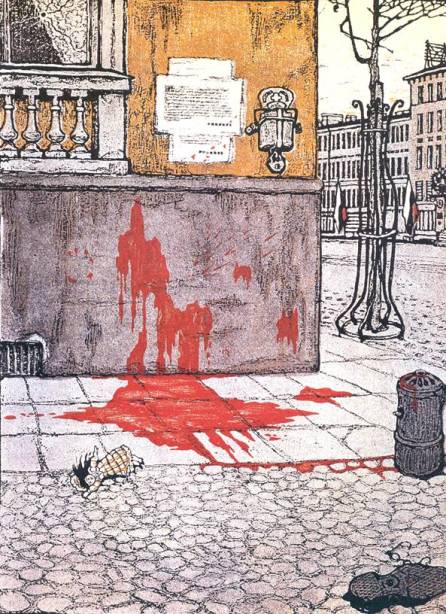

Первый РАССТРЕЛ ПРЕСНИ

Второй расстрел — произошел в 1993 г.

А.Н. Скрябин-(Исп.-автор) —

Этюд-Op.-8,-No.-12-ре-диез-минор. «Революционный«

ASkryabin-Etyud-Op-8-No-12-re-diez-minor(muzofon.com)

ДНЕВНИК НИНЫ БЕЛЯВСКОЙ

Период с 1 по 20 декабря 1905 года

1 декабря 1905. С.-Петербург. В понедельник я уезжаю, зная, что не вернусь сюда долго, долго. Мне это грустно, так как здесь я «жила» в полном смысле этого хорошего слова. Была на лекции о Чернышевском, которая мне ничего не сказала, и я только досадовала на потерянное время. Хотела пробраться на реферат в Соляной Городок, но ничего не вышло: билетов не было, а «зайцами», несмотря на все наши мольбы, нас не пустили. А вчера была в Мариинском [театре]. Шла опера «Самсон и Далила». Мне не понравились голоса, но музыка хороша, и сама легенда мне показалась красивой.

5 декабря 1905. Два последних дня в Петербурге промелькнули быстро. Накануне отъезда был день самых разнообразных прощаний, было грустно, но мысли мои уже были «на пути», и я представляла Москву, встречу со своими. А в 8 часов вечера я сидела уже в купе вагона и прислушивалась, как, казалось мне, поезд отбивал: «так было, так будет; так было, так будет…».

МОСКВА. Сегодня 7-е декабря, я только третий день в Москве, а сколько за это время событий. Опять встаёт жуткое чувство растерянности, неуверенности, сознание собственной беспомощности, и в то же время такое страстное желание победы и сил им, борющимся. 3-го декабря: объявление Манифеста Совета Рабочих Депутатов, в тот же день конфискация почти всех газет за напечатание этого Манифеста. В ночь на 4-е: арест всех рабочих депутатов во главе с Хрусталёвым. Далее речь генерала Дубасова, назначенного на пост московского генерал-губернатора, ― речь вполне в духе Треповских «патронов не жалеть». На следующий день: правительственное сообщение о временных правилах для печати, о широких полномочиях, данных губернаторам для прекращения «крамолы». Есть от чего прийти в отчаяние! И вот сегодня в здешней социал-демократической газете «Борьба» воззвание к пролетариату, солдатам, объявление Всеобщей забастовки с 12 часов дня. «Борьба», конечно, конфискована, но забастовка началась, а завтра всё равно ни одна газета не выйдет. Мы с сестрой [Ксенией] всё-таки успели купить этот номер.

В Москве у меня самые разнообразные впечатления и некоторые типично московские. 6-го декабря мы с Касей помчались на Красную площадь, где должен был быть черносотенный митинг, то есть, собственно, молебен о здравии государя, который закончился митингом. Красная площадь, освещённая солнцем, Кремлёвские стены, гул колоколов, кругом масса, масса народу. …Это была красивая картина, и невольно думалось: чего-чего только не видали эти стены, эта площадь, при каких только обстоятельствах ― то трагичных, то торжественных ― не собиралась здесь толпа. А теперь было нечто особенное: с Лобного места к толпе обращался человек огромного роста с дубиной в руках и, надрываясь, кричал: «Нас называют черносотенцами, но мы не черносотенцы, мы православные люди и стоим за царя-батюшку. Его запугали эти негодяи, крамольники». Вдруг, совершенно не во время, мальчишки, окружавшие оратора, завопили «ура!». «Ура!» ― подхватила и толпа, не особенно разбирая, в чём дело.

«Но мы истребим крамолу на Руси, и победим их, хотя они вооружены, а у нас на защиту только и есть, что крест святой», ― продолжал вдохновенный оратор, свирепо потрясая огромной булавой. В конце концов, он предложил бить «красную сотню», а пока что идти к Дубасову и просить отправить государю телеграмму с выражением верноподданнических чувств.

Толпа двинулась к Тверской, а мы с сестрой прошли в Кремль. Там от Успенского собора по всему Кремлю шёл крестный ход. Мы потолкались в народе, послушали обрывки разговоров и пошли домой. В этот день ожидали избиения интеллигенции, но всё обошлось благополучно.

8 декабря 1905. Сегодня солнечный день и розовые облака на небе. Папа заволновался, когда узнал, что мы с сестрой хотим выйти. Мы успокоили его, что пойдём ненадолго, и отправились делать покупки, так как с 12-ти часов объявлена забастовка. По дороге мы успели записаться на ряд интересных лекций, которые теперь, конечно, вряд ли состоятся, а если и состоятся, то не скоро.

На обратном пути в одном из переулков мы были напуганы толпой, бегущей нам навстречу. «Бегите назад! Там драгуны!» ― кричали нам некоторые, размахивая руками. Действительно, позади бегущих показался отряд драгун. Они разгоняли толпу рабочих с красными флагами, шедших закрывать магазины. Мы двинулись назад, но с Тверской в переулок уже бежали такие же испуганные лица. «Туда нельзя», раздавались голоса, «там войско, и уже стреляют». Мы остановились в недоумении, куда же идти. Выходила какая-то западня. Скоро, однако ж, драгуны ускакали, и путь был освобождён.

И вот в такой чудный светлый день, под лучами ласкающего солнышка, люди могут произвести кровопролитие. Разве это не ужасно?! Говорят, что в Марьиной Роще была резня. Вечером на Тверской теперь «жуть», как выразился извозчик, пусто ни души и тьма. А у нас на Пресне и не все магазины закрыты, и фонари есть. Не могу понять, что это значит? Дубасов объявляет завтра что-то вроде осадного положения.

10 декабря 1905. Вот они ужасные, решительные, трагические дни. Пишу и не верю, что так недалеко от нас баррикады, выстрелы, убитые.

На сегодня была назначена первая лекция Вольной школы, куда мы с сестрой записались. Мы знали, что лекция не состоится, но пошли посмотреть и послушать, что будет. На площади перед [Омономъ? непонятно] была огромная толпа с красным знаменем. Лекции, конечно, не было, вместо неё должен был быть митинг, но мы пришли тогда, когда полиция уже разгоняла толпу. Навстречу нам бежал мальчишка лет 15-ти и, поравнявшись с нами, распахнул пальто, и показал погнутую офицерскую шашку. «Товарищи, глядите, у офицера отнял!» — задыхаясь, крикнул он и пролетел дальше. В это время мы и сами увидели, как толпа погналась за санями с сидевшим в них офицером. Тот с ужасом оборачивался, извозчик гнал во всю, и скоро всё это скрылось в переулке. Это была травля. Офицеры отдавали шашки, городовых толпа тоже обезоруживала. Войск не было; они сосредоточились в том самом Гнездниковском переулке, где накануне мы наткнулись на драгун. Там шла стрельба, а между тем, по дороге мы только что слышали рассказ рабочего, как солдат обратился к ним, когда их разгоняли с митинга, и сказал, что они могут не бояться, что ни один из них не будет стрелять.

На улицах царило напряжённое состояние. Масса народу стояло на тротуарах, у ворот; движение не прекращалось. В толпе с красным знаменем ещё раздавались речи, но при малейшем опасении, при первом бегстве какого-нибудь мальчишки, толпу охватывала паника, люди шарахались в сторону, бежали, не замечая никого вокруг, не отвечая на вопросы встречных. Потом останавливались также внезапно и, видя, что ничего нет, возвращались обратно: любопытство брало своё.

Слышались шутки, смех. В некоторых кучках рабочих слышались рассказы о случаях столкновений с полицией, с казаками за эти дни. То там, то тут мелькали красные кресты на рукавах санитаров из молодёжи. Мы пошли домой. К вечеру по всей Садовой были баррикады. Сегодня и у нас на Пресне неспокойно; огромная толпа рабочих закрывала магазины. Появились казаки, но пока обошлось всё мирно, они не тронули никого и ускакали. Нигде в казённых учреждениях занятий нет. Казённые винные лавки закрыты, и склады переданы в руки полиции, но в сущности они в руках рабочих. Опасаются поджога их и взрыва. Долго такое положение продолжаться не может. Ещё день-два и тогда «или пан, или пропал». Что день грядущий нам готовит? Дубасов объявил военное положение. Телефон перестал действовать, а днём мы видели порванные проволоки и сваленные столбы.

11 декабря 1905. Писать, а что писать? На душе тяжело. И чувствуешь, что нет никого, кто бы поддержал. …Сегодня я жалею, что не в Петербурге. Там я была бы в санитарном отряде, и совесть не мучила бы. Здесь же приходится сидеть в четырёх стенах, смотреть с любопытством … во двор, на взволнованное население и знать, что на улице, тут же у нашего дома, баррикады, и люди готовы в бой. Нет, это невозможно, я задыхаюсь от бессилия, от невозможности сделать что-нибудь. И никого, кто бы пришел рассказать об их настроении. А тут папа с вечно теми же словами о гибели России. Да, мне было бы всё равно, если б я была в санитарном отряде. Почему я в тот же день не пошла в какую-нибудь лечебницу, больницу? Да не знаю ведь здесь ничего, а тут в один день забаррикадирована наша улица и ближайшая к ней Садовая Кудринская.

Зачем я не в Петербурге? И молчать …молчать. Я сама вижу, что папа страдает, и только поэтому сдерживаюсь. Вот она Великая Русская революция. На чьей стороне будет победа? Вчера толпа обезоруживала офицеров и городовых. Мы сами видели это. Генерал-губернаторский дом обстреливали. Ему несдобровать. Сегодня Тверская пуста.

12 декабря 1905 года. Мы не можем никуда выйти. По Пресне направо и налево от нашего дома баррикады… свалены столбы, вытащены прилавки, наши ворота сняты. Вся Садовая тоже забаррикадирована, сняты решётки садов, телеграфные столбы. Слышны одиночные выстрелы из револьверов. На завтра у нас нет ничего съестного. Впрочем, так же, как и у всех, да это и неважно. К ночи готовится что-то ужасное. Настроение отвратительное. Сидеть дома, а там, за воротами, гибнут люди. С отцом стараюсь не говорить.

13 декабря 1905 года. Вчера провели ужасный день. В час дня началась стрельба из орудий за Пресненской заставой. Один, два, три… не сочтёшь. При каждом выстреле тяжесть на душе делается всё больше. Не смотреть бы на свет Божий. Все сидят в разных углах и не смотрят друг на друга. Наконец, папа не выдерживает и идёт на разведки (так!). Оказывается, артиллерия разрушает за заставой каменные постройки, очевидно, опасаясь, что они могут служить засадой дружинникам. К счастью, людей там не было. Стрельба продолжалась два с половиной часа, наводя тоску.

Часа в три наш двор вдруг наполнился дружинниками. С видом ищущих кого-то они целятся вверх в окна. Долго не могли у них добиться, в чём дело. Наконец, нам объяснили, что целились в провокатора, засевшего в слуховом окне соседней с нами фабрики Мюр и Мерилиза. Он стрелял оттуда, желая привлечь артиллерию. Как и всегда, конечно, масса слухов. Между прочим, будто у нас в доме склад оружия. Ничего подобного, конечно, нет. Вышли с сестрой посмотреть на Пресню: кругом баррикады и вверх (особенно много к заставе), и вниз, к Кудринской площади, и во всех боковых улицах. Народу много стоят, смотрят, ждут. За Пресненской заставой начались пожары. Оттуда все уезжают, а некоторые хотят ехать и с нашей Пресни, но, думаю, это напрасно, так как и в других местах не лучше.

По улицам слушали разговоры.

» Сгорит Москва, — говорит какой-то рабочий, старик. — Вот не пережили 12-й год, так теперь придётся».

«Устоим, — уверенно отвечает молодой парень в высоких сапогах с ружьём за плечами.

«Да ведь на Тверской-то не устояли, — с сомнением качает головой старик. — Там все баррикады разобраны».

Не обходится и без курьезов. У нас во дворе какой-то мальчишка, надрываясь от хохота, рассказывает, как на днях одна пожилая дама, ехавшая на извозчике, наткнулась на манифестирующую толпу.

— «Извозчик, ради Бога, вывози скорей. Прибавлю тебе на чай», — засуетилась перепуганная женщина. Извозчик пробует направить лошадь то в одну, то в другую сторону, хочет пробиться, но ничего не выходит. — » Эй, посторонись! Пулемёт везу! » — неожиданно кричит он диким голосом. Толпа бросилась врассыпную: кто с хохотом, видя в санях даму, а кто и с испугом, слыша слово «пулемёт». Извозчик привёз её к дому и просит обещанную прибавку. » Не дам, — упрямо говорит дама. — Как ты смел про меня такую дерзость сказать?» — » Да помилуйте, сударыня, для вас же старался, иначе бы не пропустили, — говорит извозчик. Тогда барыня смягчается и дает ему на чай.

Возле рассказчика собралась уже кучка, слышен смех, начинаются другие рассказы. Магазины со съестными припасами открыты, как объявляет лавочник, «до первого выстрела», и торговля идёт бойко. Оживление на улицах полное.

У нас во дворе целый день полно народу, так как в соседних дворах нет водопровода. А водовозы, конечно, теперь воду не возят. И вот, возле крана самое разнообразное и очень оживлённое общество стоит целым хвостом, строго соблюдая очередь. Жильцы нашего дома тоже целый день на лестнице или во дворе. Смешат, а иной раз и злят, дамы, которые, вообще, во всех особенных случаях производят неприятное впечатление. Они крайне возбуждены: то и дело прислушиваются, переглядываются, бегают за ворота, непрестанно охают и ахают, и, несмотря на это, чувствуют себя прекрасно.

«Наши баррикады разрушают», задыхающимся голосом объявляет одна, взлетая по лестнице. (Наши — будто она их строила!) Другая высовывается из дверей с вопросом: «Началась ли уже стрельба?» Говорит таким тоном, каким обычно спрашивают: «Поставили ли самовар?» Третья разъясняет, что, конечно, наш дом разгромит артиллерия, так как «отсюда уже был выстрел, а это, мол, и в газетах уже было напечатано, что тот дом, из которого был выстрел, будут громить». Словом, разговорам нет конца.

У нашей кухарки есть поклонник, плотник, забастовщик и «делегат». Он мрачно ходит с пилой, строит баррикады и теперь всё время пугает кухарку тем, что будет ещё дальше. Тем не менее, люди привыкли уже к странному, необычному положению, и, в общем, хотя все и боятся, но шутки, остроты так и летают в воздухе. Это типично для русского человека.

Один господин из нашего дома пропадал два дня. Семья была уже в отчаянии, а он не мог пробраться на Пресню. Рассказывал, что видел на Арбате, как казаки стреляли в окна домов.

14 декабря 1905 года. Всё сосредоточилось на нашей Пресне. Вчера артиллерия палила с площади у Зоологического сада, и поэтому снаряды разрывались у нашего дома. Один попал даже в самый дом, раскрошил немного стену, разбил окно в кухне чьей-то квартиры. К счастью, кухарки не было дома. Другой снаряд разорвался в наших воротах и ранил в ногу плотника и «делегата». Вернее, его контузило, и на другой день, сложив в узелок пожитки, он отправился в родную деревню. Вообще уезжают многие. В пекарнях жалуются, что половина пекарей ушли в деревни. Все, кто может, бегут. Однако часто находят смерть тут же от какой-нибудь шальной пули.

Сегодня достали «Новое время». Это единственная газета, приходящая из Петербурга. Николаевская железная дорога ещё действует. Уже из телеграммы, напечатанной в «Новом времени», мы узнали об ужасах в остальной Москве, так как уже пять дней живём безвыходно на Пресне. Самое дальнее путешествие — Кудрина площадь, да и то только до часу дня, так как с часу является артиллерия, и начинается пушечная стрельба. Сегодня мы с Касей дошли до Никитских ворот, но увидели, что там городовые обыскивают проходящих, и мы вернулись обратно, не желая подвергать себя столь унизительной процедуре. На Пресне городовых нет, мы охраняемся дружинниками, которых то и дело можно встретить на улице. Их окружают любопытствующие, и они мирно беседуют.

Я записалась в больницу ухаживать за ранеными. Пока мои услуги не нужны, но адрес мой записали. От этого несколько легче на душе, но всё-таки тоска… тоска… А сколько уже убитых и раненых! Вчера на Пресне только и было разговору о четырёх убитых старухах из богадельни, стоявших у окна. Из соседнего дома был выстрел, и артиллерия направила туда орудия. Их предупреждали, делали знаки, но они или не понимали, или не верили, что в них будут стрелять, и от окна не отошли.

15 декабря 1905. Опять слухов без конца. Откуда то явились вести, что Гучков назначен премьер-министром, а у нас в Москве Временное Правительство со всеми полномочиями, Дубасов и Медем. В Петербурге пока, очевидно, довольно спокойно. Сегодня газет не достали. Есть слухи, что забастовка продолжится около 40 дней, и ещё, что ждут массу рабочих из Орехова-Зуева, а пока баррикадами хотят «утомить войско». Всё это разносится с быстротой молнии и комментируется на все лады.

Теперь такой порядок: утром мы с сестрой бежим на Пресню и стараемся пробраться, как можно дальше. Наслушаемся всяких новостей, конечно, ужасных, и летим домой, потому что днём выходить стало опасно. Пули залетают во двор, а то и на лестницу. Вечером стрельба затихает, напряжённое состояние спадает, но охватывает такая тоска, что бежала бы, куда глаза глядят. Одна мысль: что-то там? Что из всего этого выйдет? Когда кончится неопределённое положение?

17 декабря. Вечер. Чувствую себя совершенно разбитой и подавленной после ужасов сегодняшнего дня. Пресня горит с трёх концов… От огромнейшего зарева на улице и во дворе совсем светло. Утром мы проснулись от грохота пушек в 7 часов и, моментально вскочив, провели целый день в напряженном состоянии, ожидая разгрома нашего дома. Стреляли из пушек по Пресне с двух концов: с заставы и от Зоологического сада.

Мы были как раз в центре этого ада. Семёновцы [офицеры Семёновского полка] старались во всю. Уже много домов было разгромлено, снаряды падали и разрывались в нашем дворе. Вдруг видим зарево. Пресня горит с трёх концов. Горит дом близь Зоологического сада… Смотрим в другую сторону, там тоже пылает. Оказывается, горит фабрика Мамонтова… ещё дальше — Прохоровская мануфактура. К счастью, не было ветра. Мы уже приготовились ко всему, то есть, собственно, к пожару, разгрому дома и тому, что придётся искать убежища в другом месте. То же решили и все жильцы. Но выйти не было возможности, так как рисковали попасть под снаряды. Баррикады спешно разбирались переодетыми в штатское полицейскими, и вскоре мы увидели наши ворота на своём месте, на петлях.

Человек 30 дружинников спрятались в банях, на углу около моста; их стали обстреливать. Они выкинули флаг о сдаче; им предложили выйти и — страшно выговорить — …расстреляли по одному! Что же это? Люди озверели, человеческая жизнь не ставится ни во что.

Часа в четыре приносят ужасную весть. В нашем доме убили доктора Воробьёва, который деятельно занимался перевязками раненых во время самой усиленной стрельбы. Мы не верили. Пошли узнать. Правда. Дело было так. Вошёл пристав с четырьмя солдатами, обратился к доктору: «Вы доктор Воробьёв?». Он ответил: «Да». Пристав спросил: «У вас пункт для раненых? И вы примете, если сейчас принесут?» Доктор ответил, что это его обязанность. «Есть у вас оружие?» − снова спросил пристав. «Есть, – ответил доктор, − но есть и разрешение на него». Пристав потребовал: «Принесите разрешение». Доктор повернулся за разрешением, а пристав выстрелил ему в голову, подло убил в спину. Несчастный истёк кровью. Нужно было везти куда-нибудь в лечебницу, в клинику, делать операцию, но кареты скорой помощи достать было нельзя, да и проехать было опасно.

На улицах бесчинствовали пьяные солдаты. Только что они разгромили винную лавку, подожгли в двух шагах от нас булочную и теперь стреляли во всех, кто высовывался из ворот. В двух шагах от нашего дома они подожгли булочную и стреляют во всех, кто высовывается из ворот. Что же это? Где же справедливость? Нет слов, нет сил. Вся Пресня занята солдатами: они развели костры, и дым от них сливается с заревом пожара. Люди бегут по улице с поднятыми руками, чтобы показать, что у них нет оружия. И на красном огненном фоне фигуры их кажутся чем-то фантастическим, призрачным, диким.

…Ах, как я устала от всех этих ужасов, жестокостей. Забыть, но … забыть нельзя. Ещё на днях меня особенно поразил рассказ, как убитый солдатами человек лежал на снегу чуть ли не два дня, пока жену его известили. Она пришла с салазками для дров, сама подобрала труп, сама же и повезла. Я плакала над этой картиной. А сегодня, сколько их сегодня лежит там, у моста?

Нервы уже притупились, и только безумно хочется бежать куда-либо дальше. С чердака верхних жильцов открывалась грандиозная картина пожара, и мы побежали туда. Уже было темно, и пришлось зажигать спички, чтобы не споткнуться там обо что-нибудь. Очевидно, огонёк был замечен снизу солдатами, и, думая, что там дружинники, они стали стрелять в слуховое окно. Пришлось быстро спуститься вниз. Говорят, что ночью снова будут поджоги. Предстоит тревожная ночь. Каждый вечер думаю, придётся ли мне когда-нибудь читать эти записки? Увижу ли я конец этих тяжёлых дней?

Примечание Н.М. Через 88 лет НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ всё повторилось. 3-4 октября 1993 года «демократы» расстреляли Дом, где заседал ПОСЛЕДНИЙ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР. Всё вернулось на круги своя: Красная Пресня стала Белой, Дом Верховного Совета назвали Белым Домом, а потомки бойцов Красной Армии ликовали, гдядя с моста на то, как палят из пушек, на этот раз не «семеновцы», а «кантемировцы». И как тогда, никто не знает, сколько их полегло там, у Горбатого моста?… А сейчас (в 2013 г.) в Армии восстанавливают тот самый Семеновский полк…

20 декабря 1905 года. Прошло два дня, и мы их не жили, а переживали. Тревожно спали мы в ночь на 18-е, а утром кухарка принесла весть, которая заставила нас моментально вскочить с постели. Встретившиеся ей офицеры советовали немедленно уезжать, потому что, мол, «сегодня Пресня будет разгромлена и сожжена». Они остановили кухарку нашу с тем, чтобы она разнесла эту весть, кому может из оставшихся жителей. Мы не верили, думая, что она перепутала. Тогда Кася, не долго думая, отправилась на разведки (так!) к стоянке офицеров в какой-то трактир и вернулась бледная и взволнованная. Офицеры повторили ей, что им даны полномочия уничтожить весь Пресненский район при первом выстреле. Кто же мог поручиться, что этого выстрела не будет из наших ворот?

Между прочим, надо сказать, что офицеры дали адреса, где могут остановиться те, у кого нет пристанища. Помнится, это были какие-то училища. Однако заранее об этом не было объявлено, мы узнали случайно и, конечно, сейчас же сообщили всем жильцам. Весь дом поднялся на ноги. Бегали с растерянными лицами, кричали, сами не понимая что. Двери всех квартир были открыты, и видно было, как спешно складывали вещи. В какой-нибудь час мы собрали всё необходимое и ценное и бежали с Пресни. Странное было чувство. На улицах ещё дымились обгорелые развалины домов; из переулков были слышны выстрелы, и перед нами упал человек с узлом в руках, верно, тоже бежавший отсюда; люди всё ещё перебегали улицу с поднятыми руками, и у нас тоже был вид каких-то погорельцев. А перед нами в санях везли раненого.

Ещё страннее сделалось нам, когда, выехавши за пределы Пресни, мы увидели обычное оживление на улицах, открытые магазины, спокойно идущих прохожих. И только в некоторых местах были видны следы баррикад, заколоченные досками окна, раскрошенные снарядами стены. Нам удалось достать только одного извозчика, поэтому я с частью вещей ехала на дровнях. При виде нас прохожие останавливались и только спрашивали: «С Пресни?» Мы молча кивали головой и ехали дальше. Вечером того же дня, сидя совсем в другой стороне Москвы, в Замоскворечье, где жила тётя Маша, мы наблюдали огромное зарево над Пресней. Мы не сомневались, что всё сгорело. Однако дом наш оказался цел. Но что было кругом! Весь ужас грабежа, пожара и убийств, казалось, навсегда оставил здесь следы.

Боже мой, вчера здесь жили люди ― молодые, полные бодрости, энергии и красоты, а сегодня, сколько из них ― ещё неопознанных и ещё неоплаканных, ― лежат в часовнях и в больницах. Солнце взошло в этот день кровавым шаром, без лучей, как это бывает иногда на юге в очень жаркие дни, как будто оно отражало в себе всю кровь, пролитую в те дни, как будто оно не хотело, не могло ясным светом ласкать людей-убийц.

Сегодня, 20-го декабря, мы снова переехали. Противно было видеть наши комнаты, вещи ― всё казалось чужим. Какое-то беспросветное равнодушие к жизни, какое-то отвращение к её радостям охватило меня. Звонок. Является хозяин и объявляет, что сейчас будет обыск, и он считал своим долгом предупредить. Оказывается, по всей Пресне идёт повальный обыск: ищут, главным образом, оружие. Снова переживаем тяжёлый час. Я уже не могу представить себе спокойной, нормальной жизни. Я забыла её. Так ужасно тяжело не было еще никогда в жизни. Ни на чём светлом нельзя остановиться. Начнётся реакция и все ужасы её. Путеводные огни, куда вы скрылись? Мелькните вдруг, осветите жизнь и дорогу к ней…

КОНЕЦ ДНЕВНИКА за 1905 год

31 декабря 1905 года. СТИХИ НА ОБОРОТЕ ЛИСТКА ИЗ КАЛЕНДАРЯ

Когда явился ты на свет // И прозвучал твой плач впервые,

Его улыбкою в ответ // Встречали все твои родные

О, пусть тебе поможет Бог // Так жизнь прожить, чтоб час прощанья,

Улыбкой сам ты встретить мог // В ответ на общие рыданья.

════

Примечание Н.М.

«1905 год для стольких стал роковым», написала Нина Евгеньевна в 1958 году, готовясь произнести торжественное слово на 75-летии своей сестры. «1905 год стал переломным (пишет она) и для Каси. Брошены мечты о живописи, оставлена школа художников ― нужно дело. Она идёт на счетоводческие курсы, а по окончании их поступает в контору к ворчливому старому дельцу. Но очень скоро она понимает, что это «дело» не для неё». Всё-таки хотя в жизни дело и нужно, но только то, которое любишь. И Кася идёт на Педагогические курсы. Так она становится педагогом».

А Нина Белявская? Сбылась её заветная мечта: она уехала из Кишинёва в Петербург, поступила в Медицинский институт, но Революция нарушила её планы. Ни одно учебное заведение не работает, занятий нет. И тогда она осуществляет намеченный ещё в Петербурге план: в январе 1906 года едет на голод в Казанскую губернию. Осенью того же года она принята на Медицинское отделение Высших Женских Курсов (МВЖК) в Москве. Весной 1907 года она вторично едет на голод. Диплом врача она получила весной 1914 года и, наконец, смогла осуществить свою давнюю мечту ― стала земским врачом в молдавском селе. Но началась война с Германией, и она выехала с полевым госпиталем на фронт в Галицию.

Итак, после пережитого в 1905 году, сёстры Белявские на всю жизнь избрали путь служения народу, и в первую очередь, детям, которых обе любили. Ксения Евгеньевна всю жизнь трудилась в сфере Народного образования, а Нина Евгеньевна ― в сфере Охраны Здоровья Детей школьно-санитарным врачом.

Но до этого было ещё далеко. И мы возвращаемся к хронологически последовательному изложению событий из их жизни в 1906-1909 годах, о которых в конце 1905 года Нина Белявская написала: «Начнётся реакция и все ужасы её».

Следующая запись в Дневнике датирована августом 1906 года. Столь длительный перерыв в записях объясняется тем, что сразу после событий на Пресне Нина Евгеньевна пошла в Пироговское общество, записалась в готовый к отправке санитарно-продовольственный отряд помощи голодающим и в конце января выехала в Казань. Дневник же она с собою не взяла. Сохранилась Записная книжка, в которой она делала краткие записи о пребывании «на голоде», пока не заболела сыпным тифом. В Москву она вернулась лишь в апреле, ослабевшая от болезни и удручённая тем, что видела в деревне. Во время этой первой поездки она познакомилась с людьми, тесно связанными с революционным движением. На всю жизнь она сохранила самые теплые воспоминания о дружбе с Н.П. Куприяновой, двоюродной сестрой знаменитой народоволки и узницы Шлиссельбурга, Веры Фигнер. К тому времени узники Шлиссельбурга уже вышли на волю, и Вера Николаевна летом 1906 года жила в родовом имении в Казанской губернии. Об этом периоде своей жизни она написала в своих воспоминаниях, и я привожу с сокращениями эту главу.

Во время второй поездки на голод весной 1907 года Нина Евгеньевна познакомилась со своим будущим мужем и отцом Тани, Юрием Коробьиным. И для него 1905 год был переломным. Он учился на Юридическом факультете Московского университета, был социал-демократом. За участие в декабрьском восстании 1905 года он был арестован и несколько месяцев просидел в Бутырской тюрьме, но был отпущен на свободу. Его отец посоветовал сыну на некоторое время уехать за границу и дал на поездку деньги. Так что 1906 год он провел в Гейдельберге, где два семестра изучал философию. Там он увлёкся Кантом и до конца жизни считал себя кантианцем. По возвращении в Москву он был восстановлен в Университете и продолжил учебу на юридическом факультете. На голод поехал по идейным соображениям, как и многие другие студенты.

См. Ист. справку: В.И. Невский. Рождение ВКП (б). Изд. 1924

См. детектив: АРМАНДЫ, Тумпянские и Фондаминские. Декабрь 1905.